地域振興の現場にいると、それなりの頻度で聞くことの一つに「もう日本は成熟社会になっているのだから、成長を目指す必要はない」ということがある。

こういう指摘をする人は、それなりのポジションにある人で、かつ、年齢も高めの人が多い。つまり、地域で、それなりに発言力がある人となる。

日本経済は1997年から低迷し、少子高齢化も進む中「成熟社会」という指摘は的を得たものだという事はできる。ただ、成熟社会であるから、成長は不要とはなならない。

理由は単純。「成長」が無ければ、我々は所得を確保できないからだ。

一般に国レベルの経済規模はGDP(国内総生産)で数値化される。ここで言う「生産」というのは、単純に言えば売上から、その売上を立てるために用いた原材料の費用を差し引いた額であり、GDPは、それを国レベルで積算したものとなる。

その算式の関係上、「生産」は人件費と連動する。つまり、我々の給与所得と連動することになる。

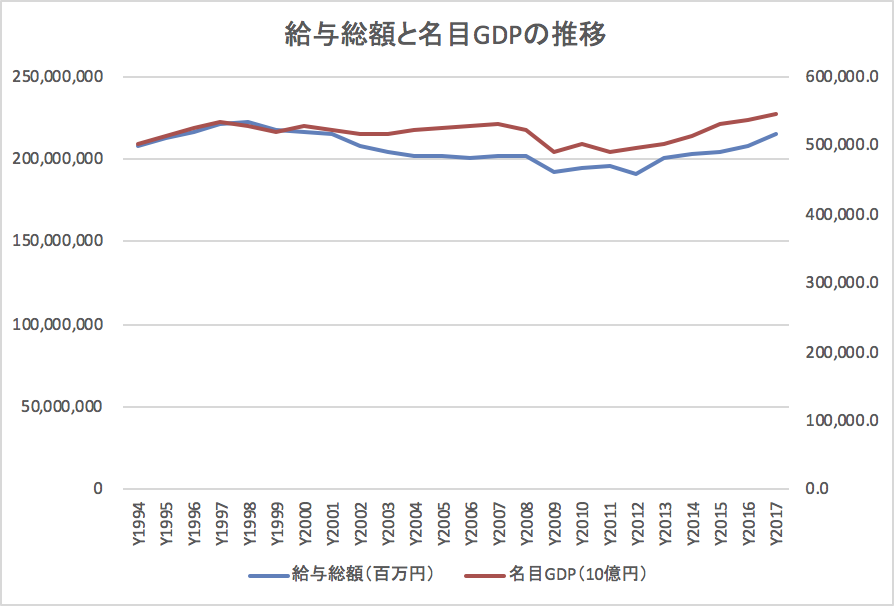

実際、バブル期以降の給与総額と名目GDPの推移を見ると、2000年代にやや乖離したものの、基本的に両者は連動していることが確認できる。

つまり、GDPが増えなければ、総給与額も増えない。

給与総額が増えないと言うことは、働いている人たちは、それ以上、給与を増やすことができないと言うだけでなく、新しく就労する人たちの給与は出てこないと言うことになる。

人は、ライフステージの変化によって、必要とする所得額は変化していく。

しかしながら、給与総額が増えない社会は、基本的に個々人の所得は上がらないし、誰かが所得を上げたら、誰かが所得を下げるというゼロサムの取り合いになる。

この状態では新しく働く人達の場所は作りにくいし、既に職を得ている人たちも、閉塞感の非常に高い状態に置かれることになる。

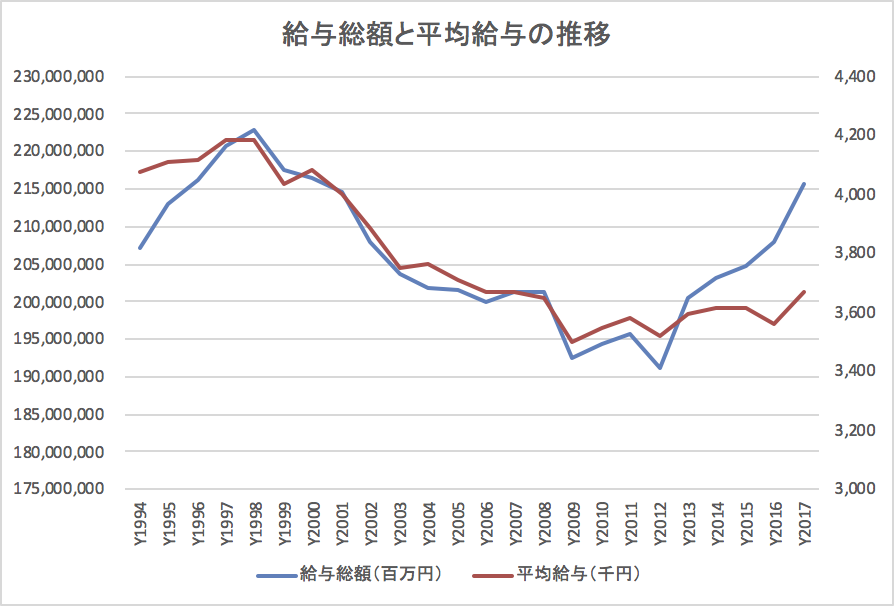

実際、平均給与額は給与総額の変動と連動をしている。

ここで注目したいのは、2013年頃に構造変化が起きているということである。1997年から2013年まで給与総額と平均給与は、ほぼ完全な連動をしてきている。これは、いわゆる「失われた10年、15年」と呼ばれる期間である。

が、2013年から給与総額が増大へと転じる。これはGDPの増大に連動したものであるが、平均給与はさほど伸びていない。これは、給与所得者数が増えたためである。

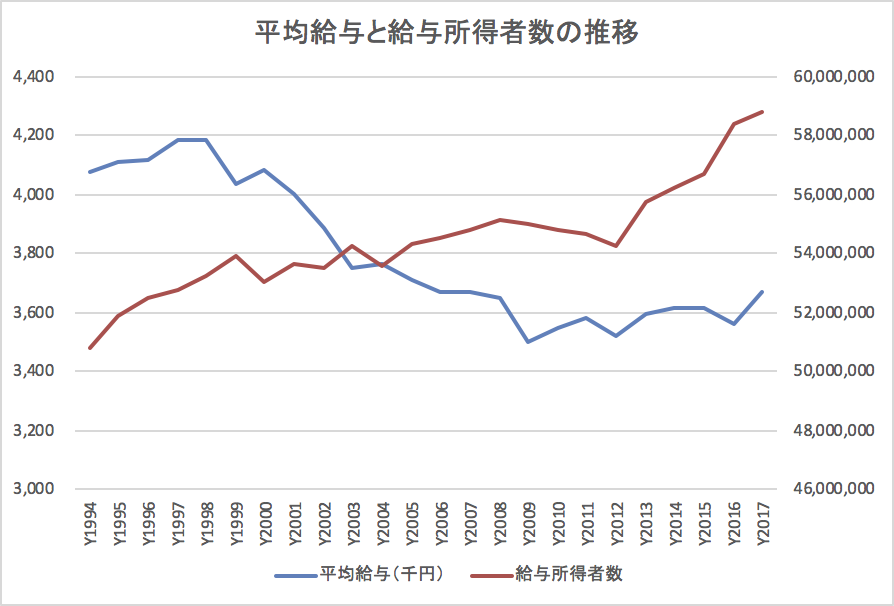

1997年以降、給与総額が減少する中、平均給与も減少することで給与所得者数は5,400万人前後をスライドしてきた。この間、団塊世代が退職を迎えたが、新規に就労する余地はほとんどなかったことが伺える。

2013年から給与総額が増大に転じることで、一気に、給与所得者数は増大するが、これは長らく新規就労のチャンスが抑えられていたためと考えれば納得できる。

つまり、GDP-給与総額-給与所得者数というのは連動している訳だ。

「地方創生」では、「まち・ひと・しごと創生本部」を一体的に捉えた取り組みをしていたように、地域の活性化において「まち」と「ひと」と「しごと」は一体的な存在である。そのうちの「ひと」と「しごと」がGDPと連動していることを考えれば、子供達の食い扶持を作るには、我々はGDPの伸長、すなわち「成長」を目指さなければならない。

成熟社会では「成長」が自然に生じることはない。

その意味で「成長」が難しくなっているのは事実だろう。

しかしながら、成長がなければ地域の持続性は確保していくことは難しく、だからこそ自主的、能動的な取り組みをしていくのであり、その大きな柱が観光による地域のホスピタリティ産業の振興であるということを改めて認識することが必要なのではないだろうか。

「今、食えている」人ほど、そういうことを意識し、後続の人たちを受け入れるための取り組みを展開すべきだと思う。