前回の投稿において、団塊世代の都市部(大部分は東京圏)への移動が、戦後の国内観光市場を創造し、彼らのライフステージ変化と景気動向によって、その後の市場変化が起きてきたことを述べた。

私は、この半世紀以上に渡る人口動態は、観光の市場ボリュームだけでなく、観光の内容も変化させて来ていると考えている。その象徴は「夏休み」だ。

夏休み、お盆となると当然のように使われる用語として「帰省ラッシュ」がある。都市部住民が故郷に「帰省」するために交通需要が増大するという意味で使われる。

しかし、これは本当か? 今でも「故郷」が地方部にある人ばかりなのか?

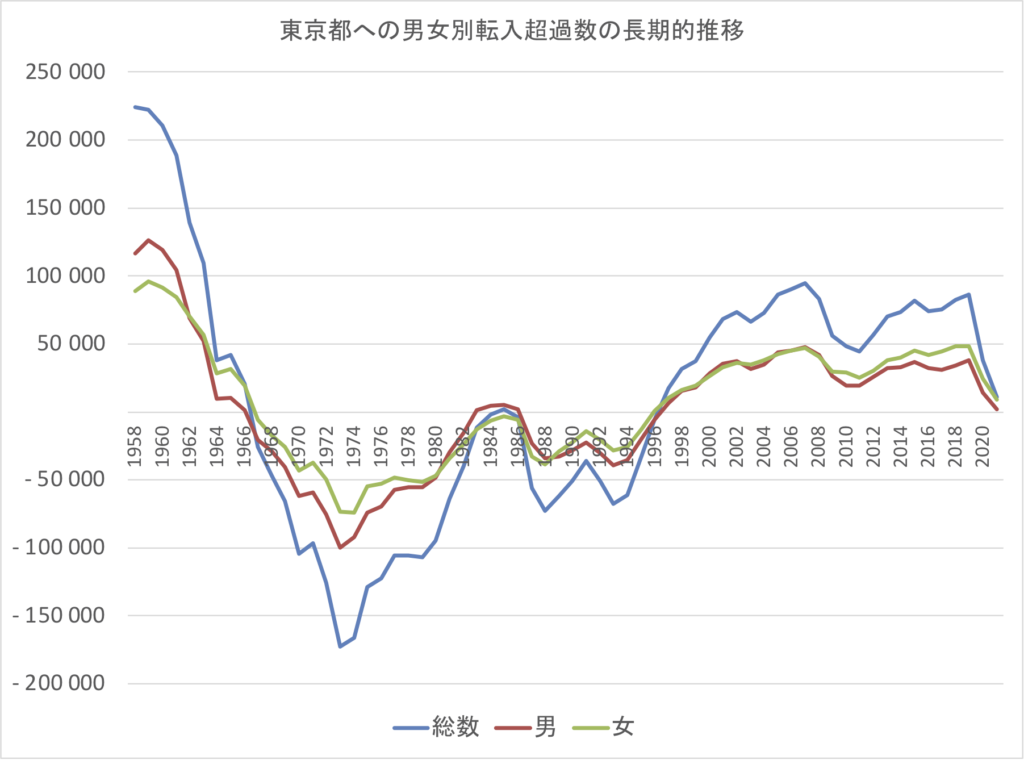

以下は、東京都への人口移動(転入超過数)の推移を示したものだ。高度成長期に大量に東京都に移動したが1960年代後半から90年代半ばごろまでは転出超過となる。これは、家族を持った団塊世代の人々が、地価の高騰によって郊外に住居を求めたためだろう。その後、1990年代の後半以降、再び、東京都は転入超過となっていく。これは、団塊世代の子供たち、いわゆる団塊Jr.が社会人となっていく動きとシンクロしている。

2016年時点の調査によれば、現在の東京圏(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)の居住者で、出生地も東京圏である人々の比率は概ね7割弱となっている。

これらの結果が示すことは、依然として東京圏への人口流入が続いてはいるものの、半世紀以上前に移動してきた人々が、東京圏で子供を生み、育て、その子供たちが(転居はあっても)東京圏に住み続けていることによって、東京圏の大多数の人々は「東京圏生まれ」となっているということだ。

「東京は地方出身者の寄り合い所帯」と言われたのは、既に過去の世界であるということを認識すべきだろう。

これが、どう観光行動に影響するのか。

前述のように東京圏に住む団塊世代の多くは、地方出身者であった。彼らは地方に「故郷」を持っており、お盆や正月には、その故郷、実家に戻るというのが習慣化していた。これは、「家」制度が影響したこともあるだろうが、団塊世代の人々自身が、自身の子供たちに、自分が幼少期を過ごした場所や、行動を追体験させたいという思いがあったことは想像に難くない。

が、では、その子供たち(団塊Jr.)はどうか。

団塊Jr.にとっての「親」は、既に東京圏に居住しており、自身も多くの時間を東京圏において人生を過ごしてきた。幼少期に「田舎体験」をしたことがあっても、そこに住んでいた祖父母は高齢化し、他界しているかもしれないし、存命でも「家」の主体は父母の兄弟(叔父、叔母)に、移っており家族を連れて訪問する場所とはなくなっている。

もともと、観光行動は経験の蓄積(と経済力)が規定する。自身が幼少期の時に「親に連れて行ってもらった田舎体験」は、刷り込まれた記憶であり経験であり、自身の子どもたちにも体験させたいと思うだろう。が、その拠点となる「田舎の実家」は既に存在しない。

これでは「帰省」は成立のしようがない。

もう一つ、私が注目している変化は、都心回帰の動きである。

かつて東京圏では、都市の外延化、ドーナッツ化現象が社会問題とされていた。前述したように、地方部から東京に集まってきた人々が家庭を構えるなかで住宅需要が増大、都市郊外に多くのベッドタウンを形成してきた。こうした都市中央部から、その周辺に人口が移動する現象が「ドーナッツ化現象」である。

しかしながら、これは既に過去の話。

2000年代に入ると、地価の下落、製造業の撤退、都市再生特区の施行などを背景に、大規模な再開発事業が数多く展開されるようになった。これらの開発では、従来のような業務ビル、商業機能だけでなく、住宅も併設される、または、都心部でありながら住宅団地として整備される事例が多くでてくるようになった。

空洞化が進みつつあった都心部が「居住」という需要を取り込み、再生されてきたわけだ。

これは「都心回帰」の動きと呼ばれる。

都心回帰の象徴的な存在が、いわゆるタワーマンション(20階建て以上の超高層マンション)である。2000年代には都区部のみで1万戸/年を超えるタワマンが供給され、現在でも4000−5000戸/年が供給されている。すなわち、世帯構成人数を考えれば、タワマンに住む人々が1-2万人/年ペースで増加していることになる。

タワマンは、都心居住の象徴であり、職住近接を実現する居住手段でもある。共稼ぎ化が進展する中、ライフ・ワーク・バランスを保つために格好の住宅とも言えるだろう。

故郷喪失×都心回帰がもたらすもの

ただ、余暇という点で見るとどうだろうか。

従来、東京圏の住宅は「ベッドタウン」によって供給されていた。ベッドタウンも多種多様ではあるが、その多くは、自然を取り込み、戸建てであれば小さくても庭が付き、マンションでも中層レベルまでであり「地面」に近い生活が企図されていた。

しかしながら、タワマンはある意味、どれだけ「地面」から離れるか?というのが商品価値となる。職住近接であることも踏まえれば、居住者は「都会」の中で時間を過ごすことになる。

そういう生活は、先端的でもあるが、同時に緊張感のある生活だとも言える。

「観光旅行」が、日常生活の中でのストレスを解消させる効果をもつことを考えれば、都心回帰した人々において「リフレッシュするための旅行」需要が盛り上がることが予測できる。特に、一般的にマンション購入のキッカケが「子供の誕生や成長」であることを考えれば、子どもたちに「自然体験させたい」という思いが重なってくるだろう。

が、彼らには、既に「帰省する田舎」は存在しない。かなりの確率で、自分たちの父母も東京圏在住であるからだ。

こうしたことを考えれば、夏休みの旅行=帰省という話ではなくなっていることは自明だろう。

バカンス先進国フランス

実は、バカンス(バケーション)先進国とされるフランスなどは、先行的に、今の東京の都心回帰、都心居住に近い世界となっている。

欧州の都市を訪れた人なら実感としてわかるだろうが、欧州都市はもともと城塞都市であり、かつ、産業革命が(日本よりも)早いタイミングで起きたため、都心部に高密度に人々が居住している傾向にある。都市の中心部に「庭付き一戸建て」なんてものは、ほぼ存在せず、緑地も少なく、住居サイズもさほど広くない。

そこに長期休暇を義務付ける「バカンス法」が施行されれば、人々は、真っ先に都市を脱出し、郊外へと向かうことになる。求めるのは、都市生活では得られない開放感、自然とのふれあいであるため、農家民泊のような滞在スタイルも拡がっている。

この旅行先を総称したものが「リゾート」である。

これは日本人が考える、イメージする「観光」とは、少し異なるものである。特に、30年前の日本では認識できなかった概念であり、バブル期に頓挫したのは当然の帰結でもあった。

日常・非日常・異日常

我々、研究者界隈では、刺激を求めていくような観光と、心身のリフレッシュのための観光を区分する言葉として日常/非日常/異日常を用いている。

この異日常は、かつての日本で広くおこなわれていた「田舎への帰省」の行動と重なる部分が大きい。

が、帰省先となる田舎が無くなった現在、バカンス先進国のように「異なる日常」を求めた旅行需要が高まっていくことになると考えられる。(コロナ禍やエアビーの進出という事業があるにせよ)旅館やホテルのようなフルサービスではなく、キャンプや民泊などが普及してきていることも、その一端と見ることが出来る。

これは、総務省が掲げる関係人口や、観光庁の第2のふるさとづくりプロジェクトとも重なってくる。

「ふるさと」というウェットな感覚が響くか否かはともかくとして、国内に、欧米のような「リゾート」が形成される市場環境が形成されてきているということは指摘できる。

が、それを具現化していくことができるかは、これからの観光開発、振興手法のあり方にかかっている。