ふるさと納税に対する注目

私のブログを読んでいる方、または、リアルにやり取りさせていただいている方はご存知のように、私は宿泊税(または入湯税のかさ上げ/以下、合わせて宿泊税等)の導入を促す活動を行なっています。

これは、観光地域づくりを戦略的に「回していく」ためには、兎にも角にも原資が必要であるという認識に基づくものです。

宿泊税等が、観光地域づくり活動を支える原資であり、必要不可欠というのが、私の立ち位置ですが、一方で、宿泊税等は宿泊需要が一定量ある地域でないと導入できないという難点があります。

また、宿泊税等を導入するには、行政と(特別徴収義務者となる)宿泊施設との間に一定の信頼関係が存在することが前提となります。「観光」は、近年は主要な政策として注目されているものの、以前は、ほとんど注目されていませんでした。そのため、一定規模の宿泊施設の集積がある地域であっても、数年前まで、ほとんど政策として観光に関わっていなかったという地域は少なくありません。また、元々は観光に注目していたものの平成の大合併によって、観光に対する政策的関心が薄れてしまったという地域もあります。

そうした地域の場合、民間サイドにおいて「行政には頼らない」という意識が強く、温泉地であれば、「そもそも、これまでに我々が徴収した入湯税はどこに行った?」という不信感を持っている地域も現実として少なくありません。

そういう地域を含め、広く注目されている制度の一つに「ふるさと納税」があります。

ふるさと納税は、寄付を受ける自治体にとっては基準財政収入額の枠外となるため、宿泊税等と同様に、自地域の財政規模を増大させることができるという特徴を持っています。

主たる納税者(厳密には寄付者)が、域外の人々であるというのも宿泊税等と同様ですが、宿泊税等が「税」として、宿泊施設が提供する商品サービスの価格競争力を低下させる恐れがあるのに対し、ふるさと納税の場合は、返礼品として地場産品などが提供される(=行政が購入してくれる)ため、逆に、域内の商品サービスの販路拡大、売上増大に繋がるという特徴があります。

つまり、基本的に域内から反対意見はでない構造にありながら、自由度の高い財源を得られるというのがふるさと納税です。

他方、本制度には、その導入以来、批判が多くされているのも事実です。それは多様な論点を含みますが、その主体は住民税という、本来、居住地に対して支払うべき税金の一部を、寄付という形で、どこにでも納税できてしまうことに対する異議と言えるでしょう。

私、個人としては、すでに人口縮小社会に入っている中で、未だに定住人口によって財政規模を決めているという統治制度そのものが構造的に問題を抱えていると思っています。

が、それはそれで大きな話になってしまうので、本稿では、ふるさと納税が地域づくりの財源として「使える」ものなのかどうかという点に絞って、考察してみたいと思います。

ふるさと納税の全体像

ふるさと納税が、どの自治体に対して行われており、その収支がどうなっているのかということについては、総務省が「平成30年度ふるさと納税に関する現況調査」という調査を行なっています。本稿では、このデータを使って、状況分析してみましょう。

本調査によれば、ふるさと納税を受けていない自治体は北海道の泊村のみ。その他の市町村(特別区を含む)、都道府県は、何らかの寄付を受けています。

その総額は3,600億円を超え、一団体当たりの平均額は約2億円となっています。

こう聞くと、なかなかすごいインパクトを感じますが、地方税の総額は39兆円を超えています。また、国内の旅行消費額は21兆円を超え、うち、日帰り旅行だけでも5兆円を超えていることや、イオングループの売上も8兆円を超えていることを考えれば、実は、かなり「限定」された金額です。

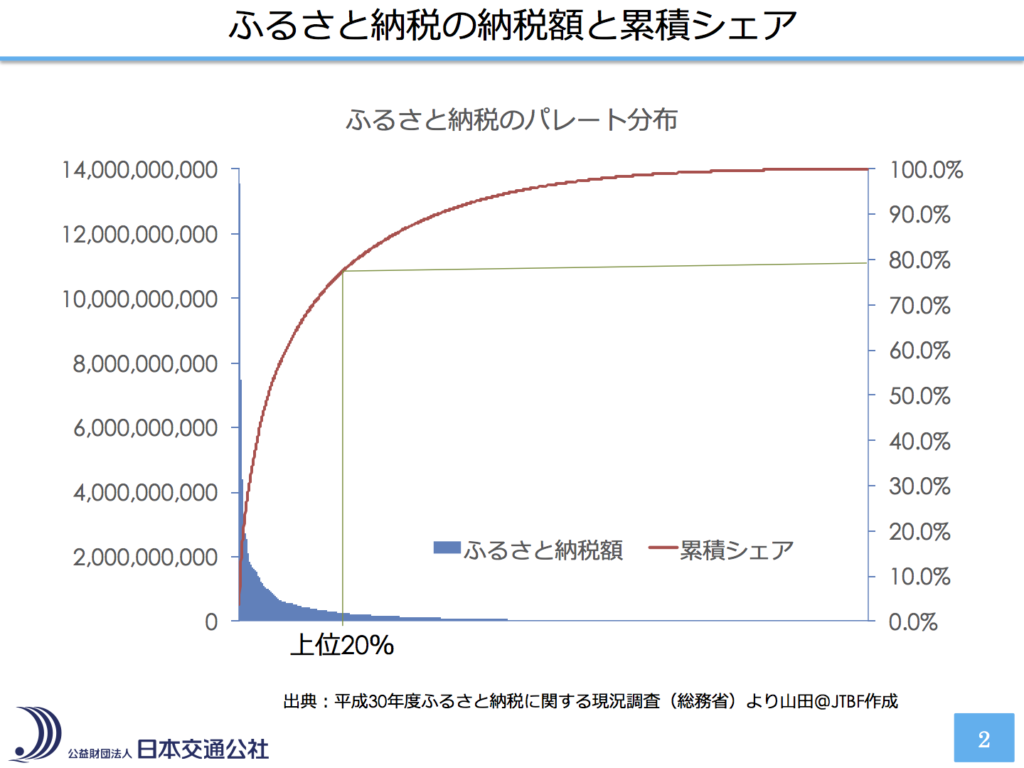

さらに、留意しなければならないのは、この種の事象は「パレート分布する」ということです。

実際、ふるさと納税も、その団体別納税額(寄付額)は完全にパレート分布しており、上位20%の団体で、ふるさと納税全体の8割を占めています。

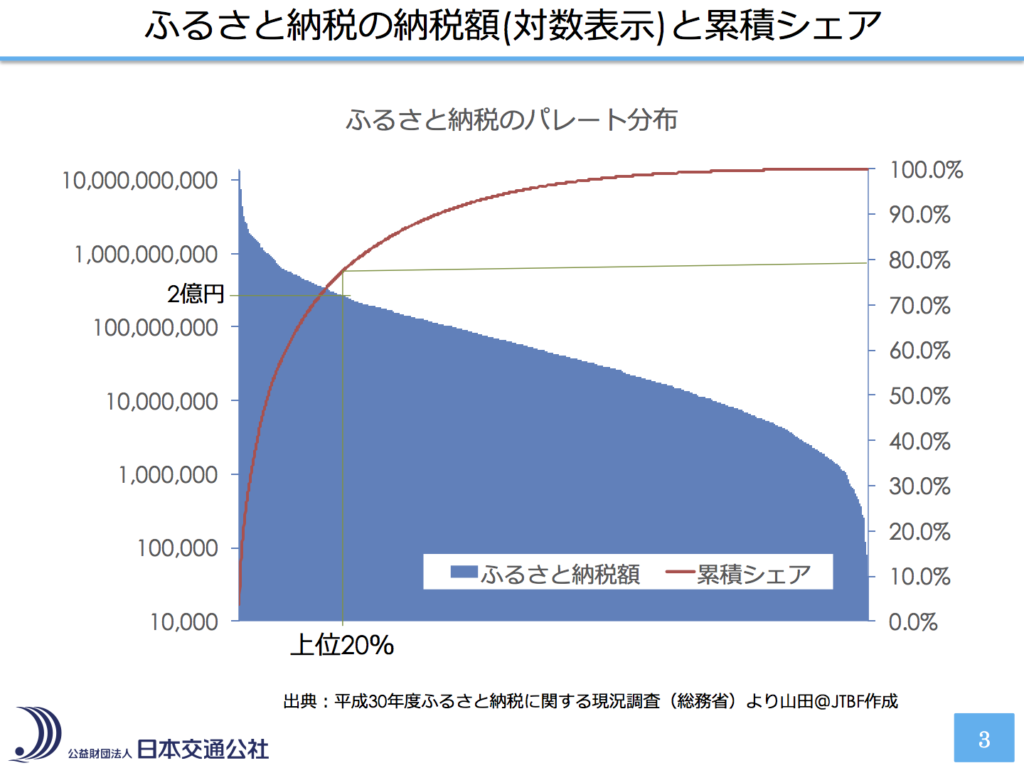

団体別の納税額があまりに違うので、縦軸を対数とすると、以下のような感じになります。

最大の納税額を誇るのは大阪府の泉佐野市で、135億円となっていますが、第2位は79億円とがくんと落ち、上位20%ラインで概ね納税額が2億円となっています。また、納税額が1億円を超えるのは上位35%ラインです。

先ほど、一団体あたりの納税額を2億円と伝えましたが、実は全体の8割の自治体は、この平均額を下回っており、数千万円規模となっているところがほとんどだということです。

まさしく「すべからく世の中の事象はパレート分布する」を地でいく結果となっています。

余談ですが、こういうパレート分布をすることが「自然の姿」なので、それを理解せず、突出する上位者の存在を「おかしい」という現状分析をすることは不毛です。再分配の議論をするのはアリですが。

もう一つ、ふるさと納税には「返礼品」がつきものです。つまり、納税額は、そのまま純粋に自治体の収益になるわけではありません。

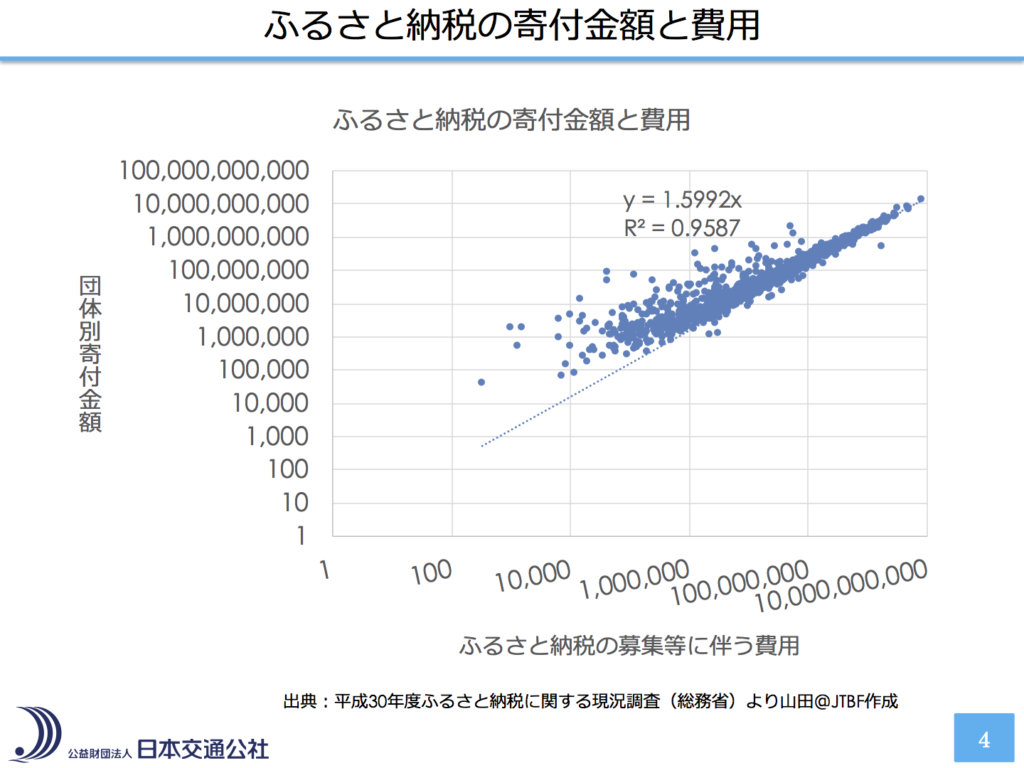

そこで、納税額(寄付額)と返礼品を含む費用の関係について分析して見ると、以下のようになります。

図はX,Y軸とも対数表示にしていますが、両者はほぼ直線的な関係にあり、費用の約1.6倍が納税額(寄付額)となっています。逆数は0.625なので、納税額の約63%が経費率ということになります。

なお、図を見るとわかるように寄付額の少ない自治体において、費用が少ないところが増える傾向にありますが、これらは返礼品を売りにしていない地域だと考えられます。

ただ、1億円を超える自治体に限定すれば、そうした散らばりはほとんどなく、寄付額を集めるには、相応の費用(返礼品)を投入する必要があるということがわかります。

つまり、1億円を得ても、4,000万円弱しか実際には「使えない」ということです。

ふるさと納税の特性

こうした分析をして見ると、ふるさと納税の可能性と限界が見えてきます。

以下にまとめてみましょう。

- ふるさと納税は、ほぼ全ての自治体が対応できる制度となっている。

- 納税された資金は、自治体の財政規模を増やすことに繋がる。

- ただ、その納税額の総額は3,700億円程度であり、1億円を超える納税額を得ている自治体は35%にとどまる。

- 一定額以上の納税を得るには、返礼品対応が必要となっており、その経費率は63%程度となっている。

つまり、ふるさと納税は多くの自治体が取り組めるものの、ごく一部の自治体を除けば、その納税額は限定されており、返礼品も必要なため、実際に使える資金はさらに限定されるわけです。

さらに観光客数は慣性の法則を持っているため、宿泊税等は、毎年、大きな変化はしないと考えられますが、ふるさと納税は、返礼品の設定や宣伝手法によってピーキーな動きをしやすく、さらに、返礼品規制など制度自体が安定性を欠くという難点もあります。

こうした特性を考えると、ふるさと納税は、一時的、補完的な財源とはなり得ても、持続的な地域振興、観光地域づくりの財源とするには不適な部分も多い。

ふるさと納税の活用策

その上で、ふるさと納税を、地域振興財源として有効に活用していく手法を考えてみましょう。

有効と考えられるのは、ふるさと納税の寄付金を年度会計の予算事業に組み込むのではなく、基金化することで納税額と事業費を分離する手法です。事業費は、納税額の積み上げ(基金額)をみながら、それを大きく減じない範囲で設定することで、次年度の納税額が減少したとしても計画的な執行が可能となるからです。

地域DMOの予算規模は、1億円未満がほとんどであり、5,000万円以下で半数を占めます。

これを踏まえ、例えば、納税額1億円、収入4,000万円を3年間行うと1.2億円。これを基金としておいて、その後もふるさと納税の取り組みは進めつつ、3,000万円/年程度をDMOに対する予算額として設定するといったことが考えられます。

3,000万円程度ではDMOの事業費の全てを賄うには足りないですが、安定的、持続的に確保できるとなれば、DMOの最大の課題ともなる人材確保や統計整備に繋がります。3,000万円程度あれば、一定の報酬で、複数名の複数年雇用を実現できるし、来訪者調査なども持続的に実施できるからです。

ただ、納税額1億円は上位35%の自治体となりますから、実現ハードルは高い。

そこで、上位57%となる納税額3,000万円、収入1,800万円として、1,500万円くらいをDMO予算とすることも検討できます。この場合、複数名の継続雇用は厳しくなりますが、地域DMOのCEOクラスの人材確保に焦点を絞り込めば、統計調査の対応も可能でしょう。

目標額の設定は、それぞれとしても、3年分程度をバッファとして持てば、年によるふるさと納税の額の変化を吸収することが可能となります。さらに、万が一、ふるさと納税の制度自体がなくなったとしても、基金を使い切るまでには数年の猶予がありますから、新しい対応策を考えることができるでしょう。

しっかりとした人材と統計データを核とした、中期的な取り組みが実現できれば、DMOに対する関係者の信頼感を醸成することも可能となります。それは、宿泊税等のより安定的な財源確保にも繋がっていく呼び水ともなるでしょう。

要は、不安定なふるさと納税を「貯金」することで、安定的な財源に変え、その安定性を利用して人材を確保し、成果に繋げていくということです。

色々と批判もあるふるさと納税の制度ですが、中長期的な地域振興の視点から、その活用を図っていきたいところです。

まずは、3年くらい、溜め込んでみる…ところから始めてみてはいかがでしょう。