以下において、サービス経済社会での新たなパラダイムについて整理した。

この投稿で述べていることは、モノが固有的に価値を有しているのではなく、それがどのように利用されているのかということで価値が規定されるということである。

本稿では、もう少し、整理してみよう。

製造業社会においては、価値は、原価の積み上げによって決まっていた。

家を建てたことがある人ならわかるだろうが、部材の一つ一つの価格と、その組み立て工賃を積み上げていって、3000万円とか4000万円といった住宅価格が形成されている。我々が日々、目にする衣料品や家電品も基本的に、部品代に組み立て工賃、流通費、販促費などが積み上げられたものが価格となっている。

これは「モノ」の価格だけでなく、「サービス」の価格でも同様である。

例えば、私の職業(コンサルタント)における「売価」は、研究員ランクに応じた単価と、その案件にかける時間数(日数)によって算出される。これはSEとかプログラマーといったIT職種でも同様だし、保険診療の際に医療行為等の対価として計算される診療報酬も同様である。

しかしながら、21世紀に入り、サービス経済社会へと転化していくと、価格は原価の積算ではなく、顧客が感じる価値によって規定されるようになっていく。

例えば、2万円を超えるトースターなんてものが出ているが、これは原価の積み上げというよりも、「美味しいトーストを食べたい」という価値観に沿ったものだ。

また、サービス分野においても、カリスマ美容師と呼ばれる人は、作業時間に関係ない価格設定が可能であるし、評価されている戦略コンサルタントは数ページの報告書で数千万円を獲得する。保険診療という概念の無い米国では、技術を持った外科医の報酬は指数的に高まることになる。

一方で、百円単位で価格を争うトースターも、昔からの価格の(むしろ価格を下げている)美容院もたくさんあるし、仕事を取るために安価で入札しているコンサルタントも多く存在している。

消費者からすれば、パンを焼く、髪を整える、一定の分析結果を得るということだけを目的にするなら、安価であればあるほどよいからだ。

つまり、今の世の中は、消費者にとって、「何を選んでも同じ(だから安いほうが良い)」というコモディティ商品(サービス)と、「自身の感情的なこだわりとして、特別にこれを選びたい」というブランド商品(サービス)に大きく区分されるようになっている。

格差が広がる

その結果、何が起きてきたのかといえば、格差の拡大である。

想像してみて欲しい。

ここに2人の美容師が居て、1人は無名でカット料は2000円。もう1人は、いわゆるカリスマ美容師でカット料は1万円だとする。

カットにかかる時間を1時間とすると、1日で対応できるのは8名が限界。

となれば、無名美容師は最大でも16,000円の売上となるが、カリスマ美容師は80,000円の売上を達成できる。カリスマ美容師にアシスタントがついて、カット時間を30分に短縮できれば、最大160,000円だ。

コモディティとブランドによって、同じ労働をしていても、その売上に大きな差がつくわけだ。

一方で、誰も彼もが「髪を整える」ということに大きな価値を感じているわけではない。仮に大きな価値を感じていたとしても、その想いがすべてのカリスマ美容師に向けられるわけでもない。

結果、顧客の支持を得た一部のカリスマ美容師だけが、同じ単位時間で相対的に膨大な収益をあげることができる。

こうした構造は、モノ、サービス、様々なジャンルに広がっている。

こうなると必然的に格差が広がっていくことになる。

顧客からコモディティと判断されてしまったモノやサービスは、際限なく価格下落圧力を投げかけられる一方で、一部のブランド認定されているモノやサービスは、原価に関係なく、付加価値に対して支払いをしてくれるからだ。

真面目に仕事に取り組んでいるか否かということではなく、顧客が思い入れを持って選んでくれるか否かで労働生産性が大きく変わるということだ。

製造業社会においては「規模の経済」が働いていた。

これは、生産規模が大きくなれば、生産コストが下がるから、その分、価格競争力が高まるというものである。この社会では、格差は、生産ラインなどを持つものと持っていないものでの間で生じるが、生産ラインなどがモノである以上、そうそう、大きな格差とはならないし、格差の広がりもゆっくりと行われる。

格差は固定的ではあったが、その差は限定的であったわけだ。

他方、サービス経済社会においては、顧客の思い入れという情緒的な価値観が価値を規定する。タレントに対するおっかけとか、◯◯オタクのように、情緒的な価値観は、その本人にとっては人生をかけても良いくらいの思い入れを生じさせる一方で、関心のない人には全く関心が無いというように、非常にピーキーに振れる。

この世界では、顧客の支持を集めた途端、ずば抜けた水準に飛び抜けてしまうため、構造的に格差が広がりやすい。しかも、上位企業も、ブランド喪失すれば一気に下落することになるため、安定性にも乏しい。かつて「高給取り」と言われていた業種や企業が、10数年で没落していっていることを考えれば納得いただけるだろう。

顧客の立場に立つ

こうした構造変化が起きていることを踏まえれば、ともかく必要なのは、顧客の立場に立ち、顧客のワクワク感を獲得するにはどうするか?ということを考えていくこととなる。

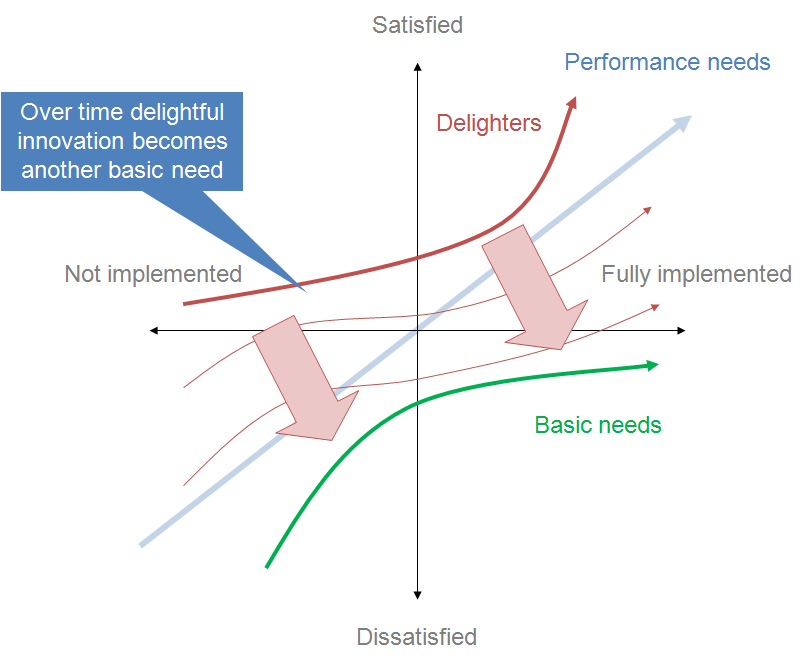

KANOモデルでいえば、Delightersをガシガシ作り込んでいくことが重要となる。

もちろん、ライバルとの比較の中で、Basic needsとなるものについては、丁寧に対応していくことが必要だが、これだけではコモディティ領域から脱することはできない。

顧客に自身を識別してもらい、特別な存在として思い入れをもってもらうには、彼らのワクワク感を引き出すDelightersの存在が不可欠だ。

さらに、このDelightersは、時間の経過とともに、(ライバルがキャッチアップしてくることで)Basic needsへと転化してしまう。よって、リードを守るためには、定期的に新しいDelightersを作り込んでいく必要がある。

例えば、外資系ホテルは、これにしっかりと取り組んでいる。

どんどんと基準となる客室面積や設備をアップグレードしているから、あたしい施設はより広く、多様な設備を入れ込むようにしていることはもちろんだが、既存施設でも、定期的に全面リノベーションを行い(客室面積は増やすことはできなくても)現代風の利用者が斬新と思うデザイン、利便性の高い設備を盛り込むようになっている。

そうやって走り続けていかないと、ブランドは維持できないからだ。

例えば、一部ホテルでは、ヘブンリーベッドなどベッドにこだわりをみせた。これは一時、Delightersとなったが、すぐに他のホテルチェーンも追随したことで、現在では、Basic Needsに近い位置づけになっている。

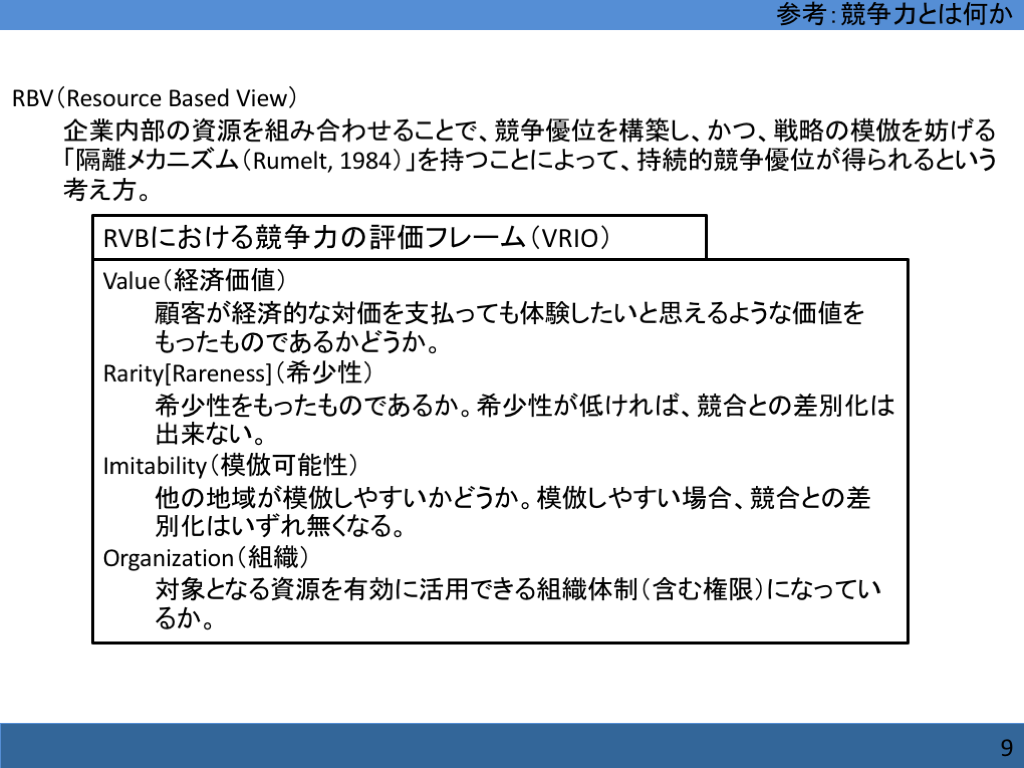

隔離メカニズム

近年は、ミレニアル世代向けなど、かなり対象セグメントを絞り込んだホテルブランドも出てきている。これは、ターゲットを限定することで、さらにとんがった対応をしようとする動きでもあるが、その運用には、そのホテルチェーンが、複数ブランドを展開できることが前提となる。つまり、組織力とマーケティング力を組み合わせることで、他社が追随できない差別化を図ろうとしているわけだ。

これはRBVにおける「Organization」を生かして、競争力を確保しようとする取り組みであり、非常に強固である。

このように、サービス経済社会における価値は、顧客の思い入れによって、大きく左右される。これに対応する一部の事業者が、大きな価値を手に入れる一方で、そうでない多くの事業者は「同じようなサービスを提供しているのに」全く生産性が上がらないという状況に置かれる。

顧客の思い入れを獲得するには、Delightersの取り組みが重要だが、これはこれですぐに模倣されていくことが多い。言い方を変えれば、後発組も、先行者をキャッチアップすることで、大負けしない済んだ部分もある。

が、先行する事業者では、自身の組織力とDelightersを組み合わせることで、隔離メカニズムを構築するところが出てきている。これが確立されてしまうと、後発組はキャッチアップすることすらできなくなってしまう。

例えば、現在、話題になっているIRだが、既に、日本の企業に、これをマネジメントできるところは無い。そのため外資を移入せざるを得ない。

サービス経済社会に対応した産業振興が求められる。