マーケティングは競争戦略

私が「観光まちづくりのマーケティング」を上程したのは、2010年。

読んでいただいた方はよくわかるだろうが、実は、この本、タイトルほどには「マーケティング」について触れていない(すいません)。それでも、こうしたタイトルにしたのは、観光振興の現場において「観光地マーケティング」は重要であり、この概念を広げることが求められていると感じたためである。

この時期、すなわち、2000年代は今日に繋がる観光立国の取り組みが始まっていたものの、「インバウンド」はほとんど入ってきておらず、国内市場は毎年、前年割れを繰り返す状況であった。

こうした市場動向において最も、影響を受けていたのは、既存観光地とも呼ばれていた大規模な観光地であり、大型旅館の個人客への対応遅れや、旅行会社への依存度の高さが、その減退の原因とされた。「観光地域づくり」や「観光まちづくり」という概念は、こうした現状認識から形成されたものであるが、私は、これらの概念が供給側に寄りすぎているように感じていた。より具体的に言えば、「良い地域を作れば人は来る」という論調になりがちであったことに違和感を持っていた。

「良い地域」であることは、重要なことであるが、市場全体が縮小する状況においては、それだけで人が来てくれる訳ではない。地域の観光客数の総和は減少、すなわち、マイナスサムの状況だからだ。

マイナスサムの状況では、基本は「観光客が減る」状況である。事象はパレート分布するから、観光客数が前年比で横ばい/増加できる地域は2割程度に止まり、残る8割は減少することになる。

ここで、「2割」に入るためには、他も行なっているような「地域づくり」だけでは不十分であり、市場からの注目を得るための特別な取り組みが必要となる。

その「特別な取り組み」が「マーケティング」である。

つまり、マーケティングというのは、限られた市場(<ーこの増減に地域は関与できない)の中で、他地域との競争に勝ち抜く取り組みである。つまり、マーケティングとは競争戦略である。

相対性か絶対価値か

競争戦略としてマーケティングを見た時、2つの戦い方がある。

1つは、競合先の「スキ」を突くやり方である。

観光市場は有限であるが、その「限」においては、ほぼ確実に発生する需要でもある。つまり、地域は、需要を創るところから始める必要はなく、発生した需要の中で、他地域よりも高く選好されれば、観光客数は増えるということになる。端的に言えば、競合とのシェア争いに勝つことが重要だということだ。

例えば、伊豆半島に群発地震などが起きると、千葉や茨城方面の観光客が増えるとか、北海道が復興割りで集客すると沖縄県が弱くなるといったことが観光の現場では起きる。旅行先に問題があれば、その旅行自体がなくなるのではなく、旅行先が変わることで、その需要は顕在化するわけだ。

この考え方に基づき、競争力を左右する要素をまとめたものが「ファイブフォース分析」だ。これは、競争力には、「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」「業界内の競争」「新規参入の脅威」「代替品の脅威」が影響するというフレームであり、提唱したのはマイケル・ポーターである。

マイケル・ポーターは、競争力を相対的なものとして整理しており、そこから導き出されるのが「差別化戦略」「集中戦略」「価格戦略」の3つとなる。

いわゆる「マーケティング」と呼ばれるものの多くは、この考えをベースとしており、競争力とは相対的なものであり、ポジショニングが重要という考え方は、ポジショニング・スクールとも呼ばれている。

ただ、2000年代のように、固定的な需給関係においては有効ではあるが、現在の観光動向のように、環境がどんどん動いて行くような状況においては適用が難しい。なぜなら、ファイブフォースに誰が関わってくるのかという前提が様々に変化し、ポジショニングを行うこと自体が困難だからだ。

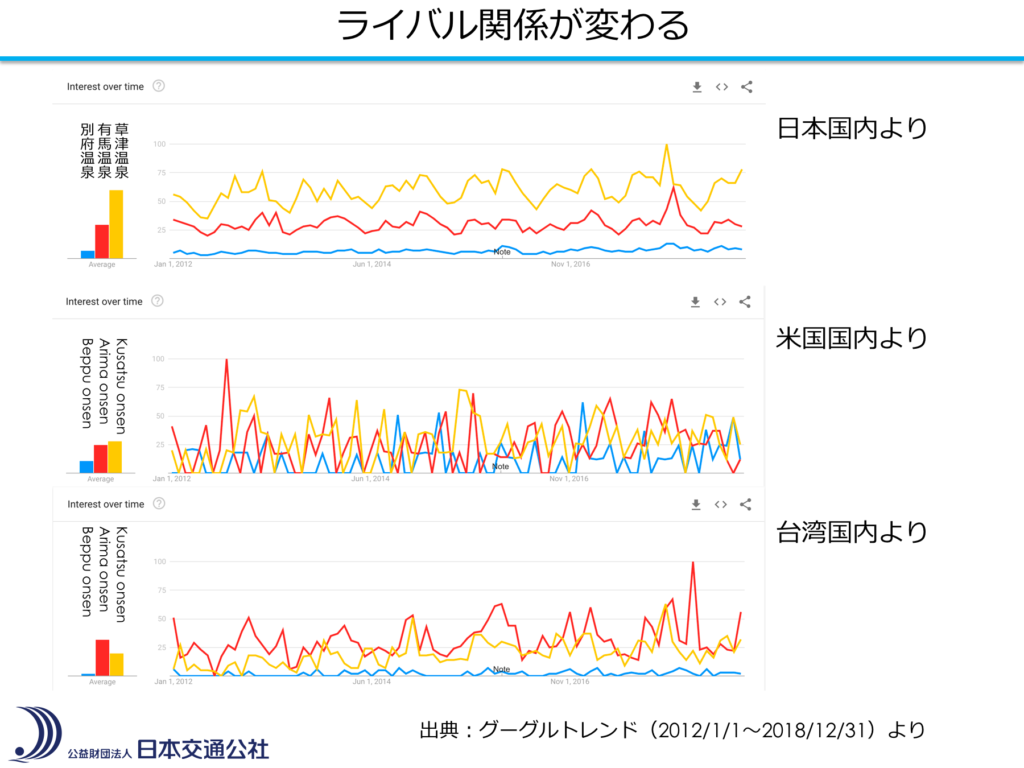

例えば、草津温泉、有馬温泉、別府温泉の3温泉について国内、米国、台湾、それぞれからの検索量をグーグルトレンドを使って調べてみると、国内においては圧倒的な強者は草津温泉だが、台湾からは有馬温泉にトップを譲り、米国からは3温泉地が団子状態となっている。これに対応して関係先も変わって行くことになるから、対象とする市場によって、ファイブフォースは大きく変化する。

しかしながら、物理的に「地域」は一つであり、市場別に違う地域を提供することはできない。例えば、ポジショニングスクールで考えれば、草津温泉は、国内市場ではリーダーシップ戦略、台湾市場に対してはチャレンジャー戦略、米国市場に対してはニッチャー戦略が有効となるが、これを使い分けて行くことは現実的に難しいだろう。

さらに、相対的なものであれば、競合先の出方によって競争力は大きく変動することになる。今日のように、どの地域でも「マーケティングを行おう」となれば、競争のベースラインは上がり、それ以上の対応が必要となって行く。公費を投入して、ベースラインが上がり続けるというのは、なかなか、厳しいものがある。

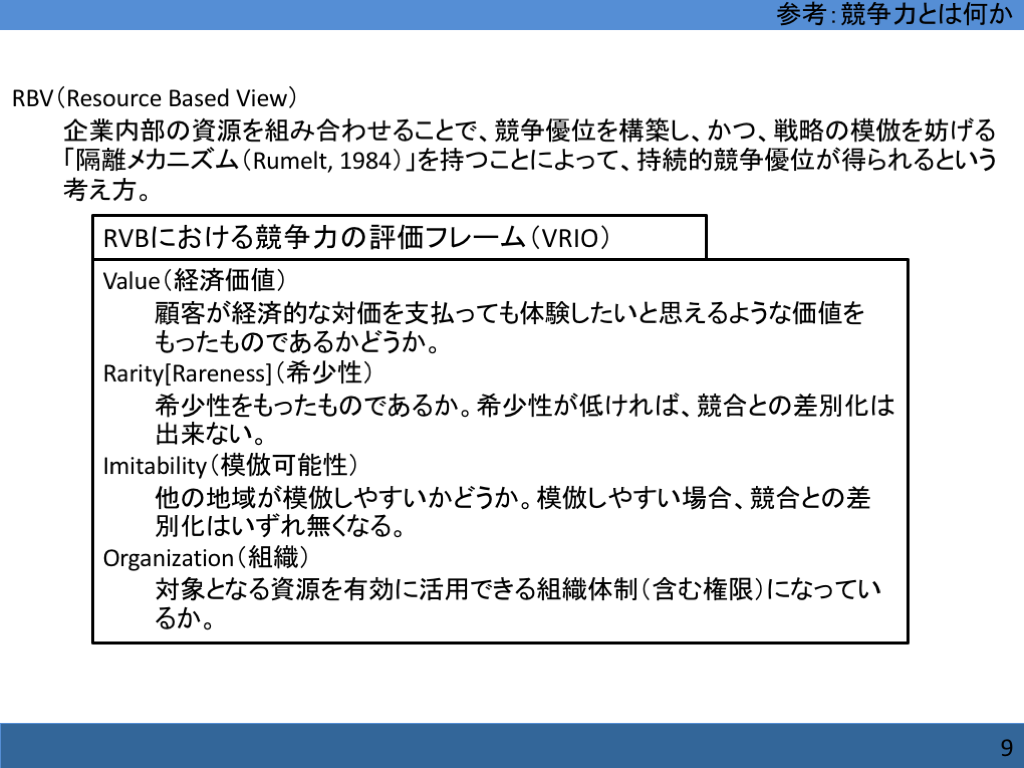

こうした状況の中で、台頭してきたのがラメルトが1984年に「隔離メカニズム」として提唱したリソース・ベースド・ビューと呼ばれる考え方である。この考え方は競争力の源泉は自分自身にあるとするもので、ゲイリー・ハメルとプラハラードが1990年に提唱した「コア・コンピタンス」によって広く知られることになる。

この思考体系では、ファイブフォース分析のように相対的に考えるのではなく、競争力を絶対的なものとして考え、その代表的な評価フレームはVRIOと呼ばれる。

前述の3温泉地について、リソース・ベースド・ビューで考えれば、そもそも3温泉地を相対的に比較すること自体が不要となる。例えば、草津温泉は、湯畑を中心とした温泉情緒を楽しむことのできる「経験」をVRIOの視点からしっかりと規定し、自身の競争力をあげ、それを魅力と感じる特定のセグメンからの支持を取り付けていけば良いからだ。

もちろん、市場からの指示を取り付けるには、4P(4C)に代表されるマーケティング・ミックスの取り組みを展開する必要があり、キャチフレーズなどの打ち出しにおいては顧客に刺さるものを考える必要がある。ただ、他地域がどうと言うことにより、自身の魅力を、その魅力を評価してくれる人に、どう差し込むのかと言うことが重要となる。

表面上、やることは同じように見えるが、その行動原理は大きく異なることになる。

「地域」を顧客に合わせて、多様化させたり、変容させたりすることが難しいことを考えれば、ポジショニングスクールよりもリソース・ベースド・ビューの方が地域振興、地域づくりとの親和性も高いことが指摘できる。

ブランディングへの広がり

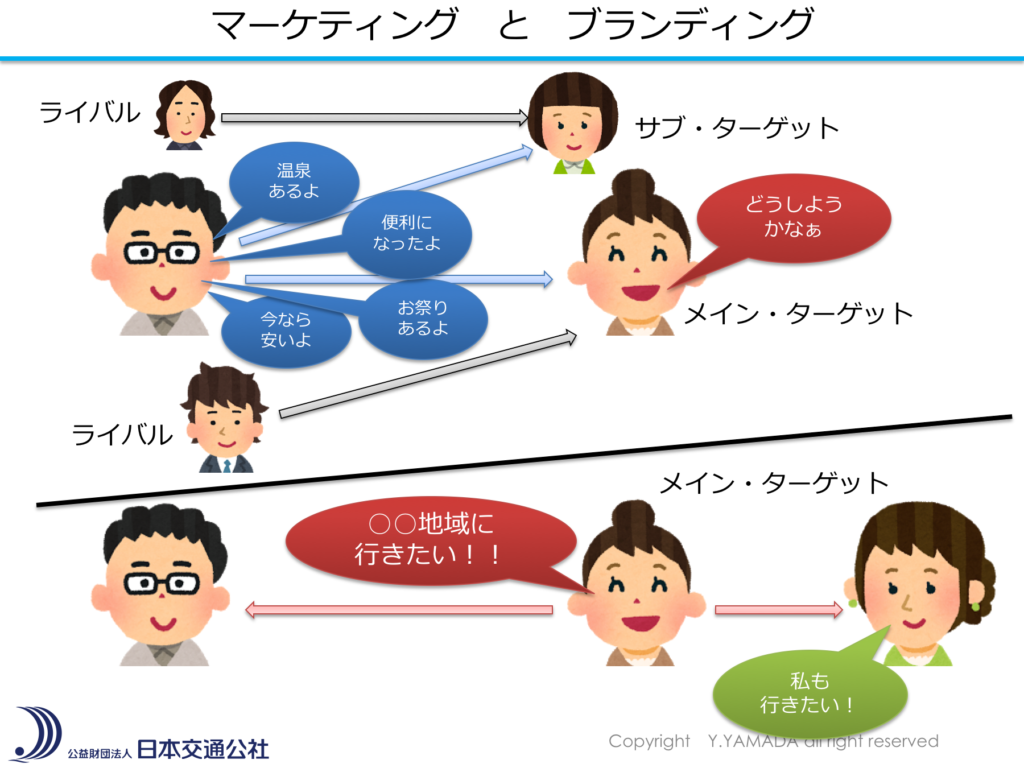

競争力を相対的なものでなく、絶対的なものとして考えることで、その重要性が増大してきた概念が「ブランディング」である。

マーケティングとブランディングは、かなり重なり合う概念であるため、何が違うのかという問いは、なかなか、難しいが、あえて両者を分離すると、ライバルがいる中で顧客を落としに行くのがマーケティング、顧客側に惚れさせるのがブランディングとなる。

かなり乱暴な整理でもあるが、ポジショニングスクールに対応するのがマーケティング、リソース・ベースド・ビューに対応するのがブランディングと言うこともできるだろう。

Not only, but also

今日の観光振興において、私はポジショニングを核としたマーケティングよりも、リソース・ベースド・ビューによるブランディングが有効と考えているが、どの地域もブランディングだけやれば良いのか?と言えば、そうでもない。

なぜなら、「ブランド」と言うものに関心を持たない人たちもたくさんいるからだ。ちゃんとした「ブランド」の商品やサービスは、それなりの価値を持っているが、その対価として価格は高くなる(=そのためにブランディングしている)。価格は、購買活動に大きな影響を与えるから、強い思い入れがなく、代替が効くものであればノーブランドであっても、それを選択すると言う動きは常に存在する。

例えば、ホテルや旅館のサービスに特別な思い入れを持っている人は、少し高額となってもそこを選択するが、「どこに泊まっても同じ。泊まれれば良い。」と人々が考える人は、百円でも安い施設を選択しようとするだろう。

顧客が、ブランドに価値を見出さなければ、顧客にとって、その商品サービスは「特に特別なものではない」日用的(=コモディティ)なものとなり、価格だけが主たる選択の軸となる。

機械的に価格が前面に出てくるOTAなどは、そうした動きを助長する効果があるように、環境は基本的にコモディティ化の方向に向いている。

その意味で、ブランディングはコモディティ化との戦いである訳だが、これは終わりのない戦いであり、人々がブランドを認知できる数にも限界があることを考えれば、勝率はそう高くないのも事実である。

そのため、資源性が乏しい地域はもちろんのこと、しっかりとしたコア・コンピタンスを持った地域であってもブランディングだけでなく、並行して、マーケティングも展開して行くことが必要となるだろう。

要は、どちらの視点、考え方も重要だと言うことだ。